遺贈寄付のやり方とは?実際の流れを分かりやすく解説

遺贈寄付のやり方とは?実際の流れを分かりやすく解説

そもそも「遺贈寄付」とは?

みなさん、「遺贈寄付」という言葉をご存じでしょうか?

遺贈寄付とは、自分が亡くなった後に、財産の一部または全部をNPO法人や公益法人、教育機関、地方公共団体などに寄付し、自分の実現したい社会活動を応援する仕組みです。

寄付は1万円など少額から可能なため、資産家でなくても選択できます。

一般的な寄付との違いは、亡くなった後に使いきれなかった財産を寄付すること。

「寄付をして老後のお金が足りなくなったらどうしよう」という不安がなく、安心して検討できます。

なぜ今、遺贈寄付が注目されているのか?

高齢化が進む現在、このような現状となっています。

- 日本の年間相続額:約50兆円

- 2035年には金融資産の70%を60代以上が保有

- 高齢者同士の相続で資産が動かず、社会に還元されにくい現状

この50兆円の1%が遺贈寄付になれば5,000億円。

遺贈寄付には、 大きな社会貢献の可能性があります。

そして私たち日本承継寄付協会は、このような可能性を秘めた遺贈寄付の文化を広め、「思いやりが循環する社会」を目指して活動しています。

遺贈寄付のやり方と流れ

近年、テレビや新聞、セミナーを通じて遺贈寄付への関心は高まっています。

しかし、「やり方が分からない」「寄付先を決められない」と悩む方が多いのも事実です。

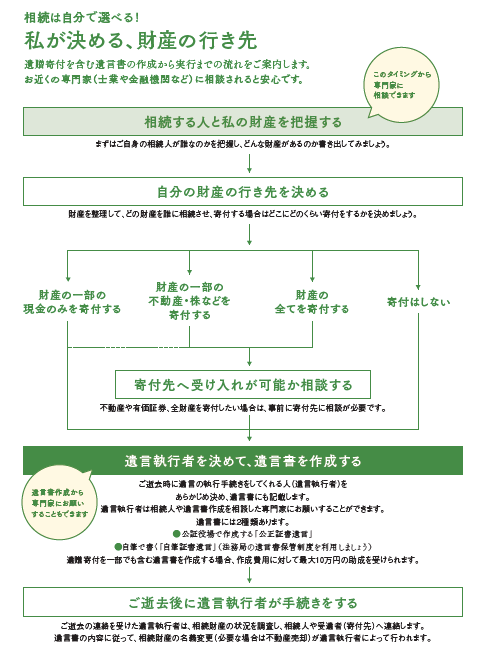

実は、遺贈寄付はステップを踏めば決して難しくありません。以下の流れを押さえましょう。

ステップ1:相続人と財産を整理する

- 相続人(配偶者・子ども・兄弟姉妹など)を確認

- 財産の種類と金額を書き出す(例:現金、不動産、有価証券 など)

ステップ2:寄付先を決める

- 応援したい団体や活動をリストアップ

- NPO法人、教育機関、公益法人、自治体などが対象

- 信頼できる寄付先かどうか、実績や財務情報を確認

日本承継寄付協会では、寄付先ごとの資料請求や、遺贈寄付に関する情報をまとめた無料冊子「えんギフト」をご用意しています。

「えんギフト」の請求はこちら

ステップ3:寄付する財産と割合を決定

遺贈寄付では必ずしも全財産を寄付する必要はありません。

- 一部の現金のみ

- 不動産や有価証券の一部

など、 ご自身の考え方や家族の状況を考慮しながら決めましょう。

ステップ4:(不動産・有価証券・全財産を寄付する場合)寄付先に相談する

不動産・有価証券・全財産を寄付する場合には、寄付先が寄付を受け入れられない場合があるため、遺贈寄付をしたいという旨を寄付先に相談します。現金のみの寄付の場合には、相談しなくても問題ありません。

寄付先に相談したからといって「必ず寄付しなければならない」わけではありません。途中で気が変わって遺言書を書き換えることも可能ですし、資産が遺らなければ執行されないだけですので、プレッシャーを感じる必要はありません。

ステップ5:遺言執行者を決める

遺言執行者とは、ご逝去時に遺言の執行手続きをしてくれる方のことです。遺言執行者はあらかじめ決め、遺言書にも記載します。

ステップ6:遺言書を作成する

遺言書には主に2種類あります。

- 公正証書遺言

公証役場で作成、公証人が関与するため、無効や紛失のリスク低いが、費用がかかる

- 自筆証書遺言

自分で書くため、手軽で費用がかからないが、方式を守らないと無効になる可能性あり

「公正証書遺言」は公証人立ち合いのもとで作成して公証役場で保管されるため、形式的な問題で無効になったり、紛失や改ざんされてしまったりするリスクが低い方法です。一方で、手数料がかかってしまいます。

「自筆証書遺言」の場合、どこでも書くことができ、費用もかかりませんが、書面に不備があると無効になる可能性があります。また、遺言書が発見されなかったり、紛失や偽造される可能性があるため、法務局の保管制度を利用することをおすすめします。

「付言事項」で想いを伝える

遺言書には「付言事項」と呼ばれる自由記載欄があります。ここに、

- なぜその寄付先を選んだのか

- どんな想いを込めたのか

を書くことで、あなたの意志を家族や寄付先に伝えられます。

法的効力はありませんが、想いを残すことで、残された家族もあなたの選択に納得しやすくなり、寄付先も意志を尊重できます。

まとめ:想いを未来に託す、遺贈寄付という選択

遺贈寄付は、

- 今の生活に負担をかけず

- 感謝や応援の気持ちを社会に届けられる

素晴らしい方法です。

日本承継寄付協会では、遺贈寄付の寄付先が分かる資料の送付や、遺贈寄付に関する無料相談窓口を開設しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

執筆:小笠原かすみ